Dans le contexte d’instabilité commerciale, les tarifs douaniers et la transition écologique et numérique mettent en lumière les défis de productivité auxquels sont confrontés les entreprises canadiennes, particulièrement celles du Québec, malheureusement déjà en retard par rapport au reste du pays.

En 2023, l’indice de productivité du travail au Québec était de 59,1, alors que la moyenne nationale était de 63,5. On calcule l’indice de productivité en le comparant à un indice de référence de 100 pour l’année 2017. Si l’indice est de 65, cela veut dire que la productivité a baissé de 35 % par rapport à 2017. Ce retard est également constaté dans les secteurs d’activités de CoeffiScience, soit énergies, procédés & chimie, où la plupart des industries affichent un indice de productivité inférieur à 100 ou inférieur à la moyenne nationale.

- Extraction de pétrole et de gaz : La productivité au Québec (42,5) est près de 10 fois inférieure à celle du Canada (400,2);

- Distribution de gaz naturel : Le Québec (93,9) est moins de la moitié du niveau canadien (215,2);

- Fabrication de produits du pétrole et du charbon : Le Québec (208) affiche presque deux fois moins de productivité que la moyenne nationale (411,6);

- Fabrication de produits chimiques : Le Québec (90,4) est nettement en dessous du Canada (119,1);

- Grossistes-distributeurs de produits pétroliers : Avec un indice de 90,9, le Québec est loin derrière le Canada (159,8).

Source :

Statistique Canada.

Un défi économique majeur

Ce retard de productivité pourrait freiner la croissance économique et nécessiter des investissements accrus en innovation, en formation et en automatisation. Les entreprises doivent donc trouver comment améliorer leur productivité!

Voici donc quelques pistes de solutions sur lesquels le Comité sectoriel CoeffiScience peut soutenir les industries de son secteur.

Automatisation et numérisation

- Tirer profits des technologies pour automatiser les tâches répétitives et optimiser les processus de production (ex. : robotisation, logiciels de gestion, intelligence artificielle) : restez à l’affut de nos guides d’utilisation des outils d’IA.

Optimisation des processus et innovation

- Adopter des pratiques d’économie circulaire pour réduire les pertes et mieux utiliser les ressources : consultez notre dossier spécial sur l’économie circulaire afin d’identifier les opportunités de circularité au sein de votre entreprise.

Formation et développement des compétences

- Former continuellement les employés, particulièrement en matière de compétences transversales (ex : intelligence émotionnelle, communication, gestion d’équipe, travail collaboratif, etc.): CoeffiScience propose un large catalogue de formations sur mesure destinées aux entreprises, à coût presque nul grâce à des subventions qui remboursent non seulement les frais de formation, mais aussi le salaire de l’employé jusqu’à 25 $ de l’heure.

- Attirer et retenir des talents en offrant des conditions de travail attractives et des opportunités d’évolution.

Consultez les différentes

études et enquêtes sur le secteur énergies, procédés & chimie, tel que le

diagnostic sectoriel et notre prochain

diagnostic RH pour découvrir les pratiques mises en place par des entreprises des énergies, procédés & chimie et mieux comprendre les attentes prioritaires des travailleurs.

Productivité, efficacité et performance ou l’art de maîtriser sa peur

Lorsqu’il est question de productivité, d’efficacité ou de performance, nous nous retrouvons souvent face au même défi : trouver un équilibre entre la confiance en nos aptitudes et nos capacités de gestion des imprévus.

Cet enjeu représente également une opportunité de transformation majeure, car, en mettant en œuvre des stratégies d’innovation, d’automatisation et de formation, les entreprises peuvent non seulement combler leur retard, mais aussi renforcer leur compétitivité.

Prenons l’exemple du développement d’un nouveau produit. Le jour du lancement de sa production, nous pouvons avoir confiance en notre capacité à bien gérer et démarrer les équipements à 80 %. Toutefois, nous pourrions évaluer le risque d’imprévu lié au nouveau mélange à 60 %, ce qui pourrait ralentir la production et entraîner des coûts élevés pour l’entreprise. Nous avons confiance en nos capacités, mais craignions les risques possiblement encourus.

En analysant à la fois notre confiance en nos compétences et le risque perçu, nous mesurons en réalité la peur que nous éprouvons face à la tâche à accomplir.

Investir dans une meilleure gestion des ressources humaines et de la main-d’œuvre, qui sont des atouts précieux, permettra de favoriser le développement des équipes, de renforcer leur confiance et d’augmenter leur productivité.

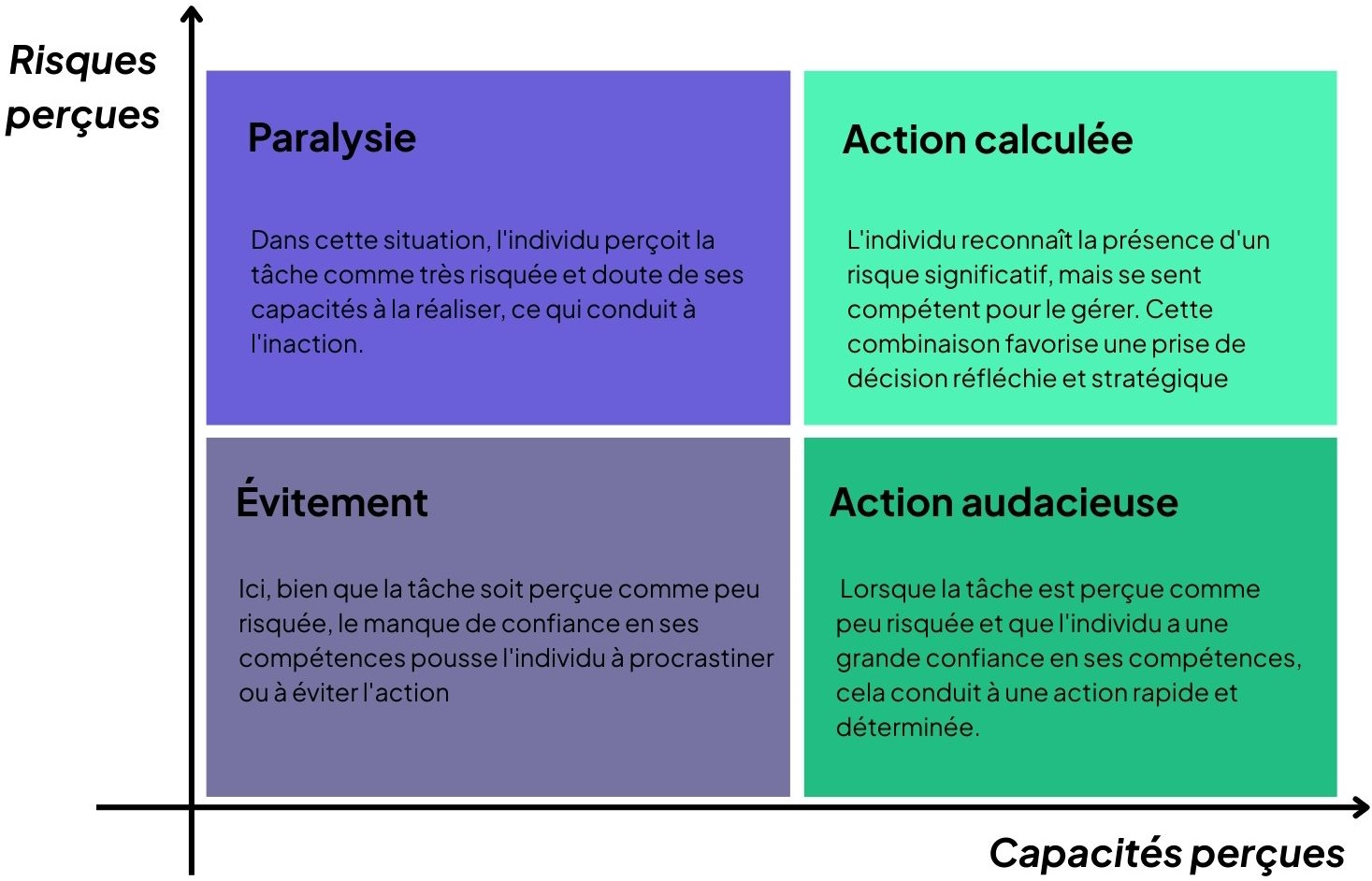

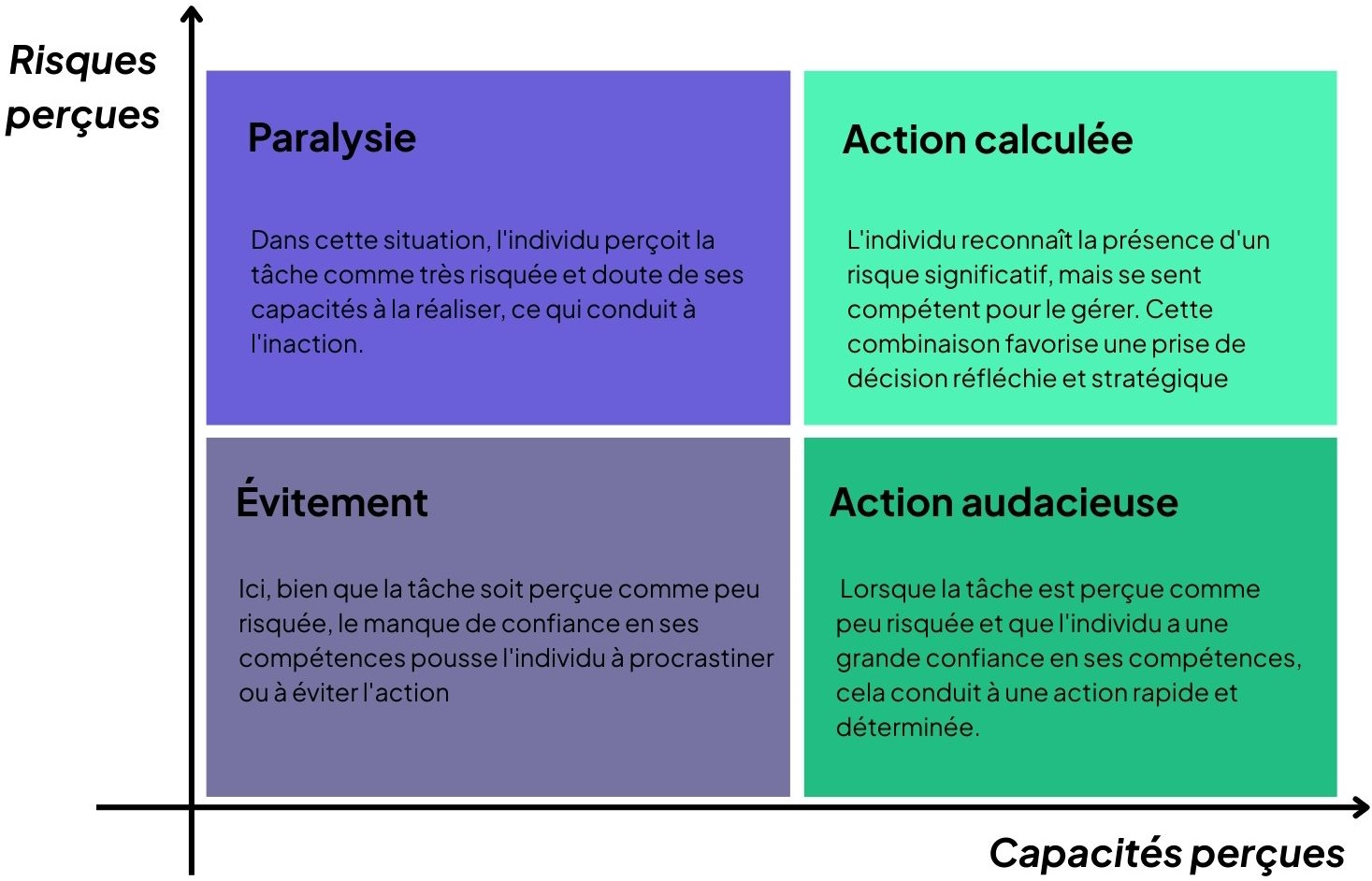

La matrice de la peur au travail par la professeure Francesca Gino

Trop, comme pas assez de peur, mène tous deux à la même résultante : l’inaction. Une crainte

insuffisante conduit à la

procrastination, tandis qu’un

excès de peur engendre la

paralysie, ce qui mène l’employé à douter de ses capacités et mine sa productivité.

En somme, il s’agit de trouver un juste équilibre : être confiant en ses capacités tout en étant sensible au danger. Dans cet état, nous sommes conscients de nos atouts, confiants en nos capacités d’adaptation et savons que le risque d’inaction est plus grand que celui de l’action.

Exploiter les avantages de la peur tout en gérant ses inconvénients

Voici quelques trucs afin de contrôler l’élément de peur associé à une action, réduisant son intensité tout en tirant parti du coup de l’élan qu’elle peut apporter :

- Nommer la peur contribue à diminuer son influence négative en nous permettant de comprendre ses causes et de la rationaliser;

- Segmenter l’action qui suscite la peur en plusieurs petites étapes simples et réalisables favorise une progression graduelle, renforçant la confiance en soi tout en divisant et donc minimisant l’ampleur de la peur;

- Empruntez la force et l’expérience des autres si l’appréhension demeure trop forte, pour offrir des perspectives nouvelles et un soutien essentiel pour surmonter vos propres peurs.

Pour que l’employé se sente réellement en confiance, il faut ouvrir la porte à leur formation. En faisant ces petits pas avec eux, les entreprises québécoises pourront voir des gains appréciables dans leur productivité.

Qui sait, la faible productivité pourrait vite devenir une force parce qu’on y a vu une opportunité!

Sources :

Francesca Gino

Stratégies de santé mentale

Les Affaires

Carrefour RH

Reversing the extraverted leadership advantage: The role of employee proactivity. AM Grant, F Gino, DA Hofmann – Academy of management journal, 2011.